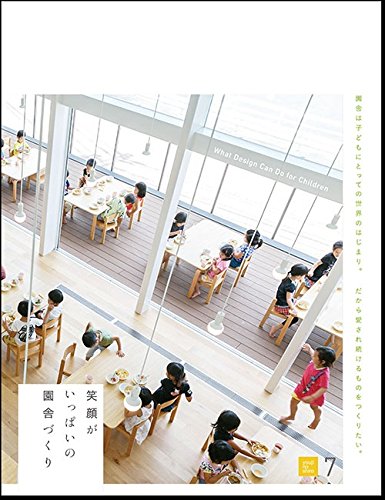

ホンモノを⾒て触って

⾷べて学べる保育園

●KIDS SMILE LABO Nursery(神奈川県)

【PAGE1】本当にビルの中!?こだわりの園舎をご紹介!

【PAGE2】子どもの「やってみたい」を形に。保育のこだわりは?

【PAGE3】大人の「やってみたい」も形に。今後の目標は?

【PAGE2】

大人の「やってみたい」も形に。

今後の目標は?

「KIDS SMILE LABO」という名前は、子どもも大人も失敗したり壁にぶつかりながらも、子どもの笑顔と成長を願いながら、挑戦していく研究所という意味が込められているそう。大人の「やってみたい」を伺いました。

―子どもからだけでなく、保育士の方々からも色々な「やってみたい」という声があるとお話がありましたが、どんなことを考えていますか?

(森)電車に乗って、もっとダイナミックな自然で1日遊び込むという体験は、夏までの目標ですね。座間の谷戸山公園にも行きたいし、大山にも行きたい。日々相模川で遊んでいて、子どもたちも遊び方に慣れてきていると思うので、徐々にフィールドを広げていきたいです。

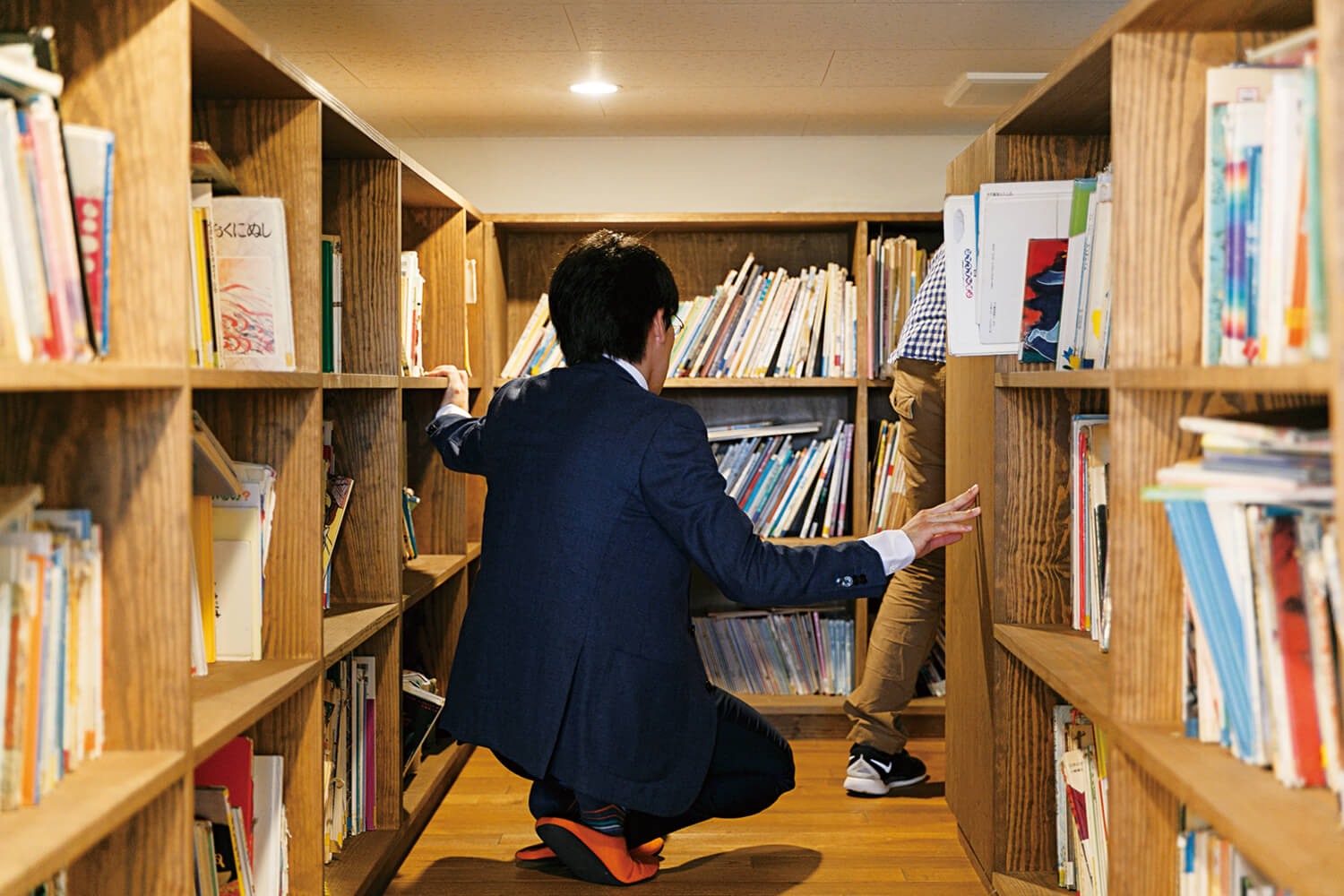

(松下)あと、今年1年目の園ですが、実は年長児が1名いて、その子のやりたいことを叶えてあげたいと思っています。手先が器用でじっくり細かい作業が好きな子なので、小学校で使う雑巾を自分で縫ってみたり、給食の器を作ってくれている陶芸家の方に協力いただいて、自分のお茶碗を作ったり。表現することの幅を広げてあげられたらと思っています。

―素敵ですね。KIDS SMILE LABOは外部への発信も積極的だと思うのですが、その辺りは今後どのように発展させていこうと思っていますか?

(松下)InstagramやYouTubeの更新はもちろん、もっとKIDS SMILE LABOの活動を知ってもらえたらと思っています。KIDS SMILE LABOでは、自然遊びだけでなく、アート活動もとてもダイナミックなんです。日々子どもたちが表現するものを展示する「アート展」や、年長児にカメラを持たせて子ども目線で撮影された写真を展示する「写真展」など、地域に方々も訪れることのできるイベントができたらと思っています。KIDS SMILE LABOの活動をもっと知ってもらい、子育て支援の場にもなることを願っています。

―お2人は色々とこれまで保育の世界で働いてこられたと思うのですが、今の日本の保育はどのように捉えていますか?

(森)ずっと保育の世界で働いてきて、保育士同士の関係性とか働く環境ってとても重要だと思っています。自分のやっていることを他の先生から否定されたり、ひどいことを言われたり…。結構保育園って先生同士の派閥があったりするんです。一緒に良い園を作っていく仲間なのに、傷つけあっている。「もっと子どもに向き合おうよ!」という気持ちになりますね。やっぱり、同じ気持ちで同じ想いで保育をする仲間がいるという環境が大切だと思います。子育て支援としてインスタライブをやっていた時も、そんな悩みをいただいたことがありました。悩んでいる保育士の方にアドバイスをする機会は、今後も作っていきたいと思います。

(松下)全般的なことを言えば、体験して感じて自ら学び取るという保育・教育がもっと浸透していってほしいと願っています。自由にやっていいよと言われて何をしていいか、何をしたらいいか分からない子が増えていて、卒園して社会に出て、自分で考えて行動したり生み出していける人間になっていって欲しい。だからこそ、色々な挑戦をして失敗をしながらも成功する喜びを味える色々な体験ができる環境と機会を整えていきたいと思っています。職員の数が足りないことが原因で、大人が指示を出して子どもにやらせる教育をせざるを得ない園もあると思います。それでも、制度的な課題を乗り越えて、子どもの将来に必要な力を育める環境が増えていくことを願っています。

![愛される園舎のつくり方[幼児の城6]](https://e-ensha.com/wp-content/uploads/2016/07/img_visit-1.png)